お悔やみの言葉とは、故人を悼み、参列者から遺族にかける思いやりの言葉のこと。「お悔やみ申し上げます」「ご愁傷様です」を代表として、さまざまなお悔やみの言葉があります。

ただ使い方を間違ってしまうと、故人や遺族に対して失礼となるので注意が必要。この記事では、お悔やみの言葉の意味と正しい使い方、マナーなどをまとめて解説します。

お悔やみの言葉とは、故人を悼む気持ちを表すために、参列者から遺族にかける思いやりの言葉。

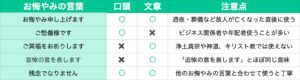

通夜や葬儀に参列したときに伝えるのが一般的で、デリケートな場だからこそ、故人や遺族に失礼がないよう十分に注意しなければなりません。

参列者の挨拶としてお悔やみの言葉を伝えるなら、平凡な表現を選び、短く済ませるのがベター。余計な気を回すと、かえって差支えが生じるかもしれません。

一般的なお悔やみの言葉である「この度はご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます」をはじめ、「ご冥福をお祈りします」「哀悼の意を表します」などを用いましょう。また、お悔やみの場で避けるべき言葉や表現も、あわせて確認しておくと安心です。

葬儀の挨拶や弔辞には、ふさわしくないとされている言葉(禁句)があります。遺族と会話するときはもちろん、弔電や手紙、メール、LINEなどでお悔やみを伝えるときも避けなければなりません。

普段の生活で何気なく使う表現もあるため、事前に確認しておいて、通夜や葬儀では慎重に言葉を選ぶようにしてください。

例

散る、去る、放す、切る、消える、終える、無くす、苦しむ、

落ちる、再び、忙しい、追って、続いて、浮かばれない など

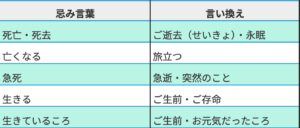

「忌み言葉」は死や別れ、不幸を連想させる表現で、古くから縁起が悪いとされています。

お悔やみの場ではふさわしくない言葉なので、口頭でも文章でも使わないようにしましょう。

例

重ね重ね、たびたび、またまた、いよいよ、ますます、わざわざ、ときどき、

しばしば、くれぐれも、返す返すも、重々、段々、色々、次々、再三、再四 など

同じ言葉を繰り返す「重ね言葉」は、不幸が繰り返されるイメージがあるため、お悔やみの言葉で使うのは不適切です。

故人・喪家の宗教によって、避けるべき忌み言葉が違うので注意が必要です。

仏式の葬儀では、「浮かばれない」「迷う」などの言葉を使うのはNG。また、神道・キリスト教・浄土真宗は、「冥福」という表現が適切ではないため、「ご冥福をお祈りします」を使わないようにしてください。

ちなみに死を「神に召される祝福」だと考えるキリスト教では、「お悔やみ申し上げます」もふさわしくないとされています。「安らかな眠りをお祈り申し上げます」「平安をお祈り申し上げます」などといった言い方をするのが一般的です。

生死を直接的に表現する言葉は、故人を亡くしたばかりでショックを受けている遺族を悲しませかねません「死亡・死去」は「ご逝去・永眠」に、「生きる」は「ご生前・ご存命」などと、言い換えるようにしましょう。

忌み言葉ではありませんが、故人の死因や亡くなった経緯を遺族に尋ねるのはタブー。

故人の死因が明かされていなかったり、事故や病気で亡くなっていたりすると、つい気になってしまうかもしれません。ただ、大切な人を亡くしたばかりの遺族は非常にデリケートな状態です。不用意な言葉をかけたり、「あのときこうしていれば…」と過去を否定するような発言をしたりするのは控えましょう。

またお子さんを亡くしたご家族の場合、同じ年頃の子どもを連れて行ったり、子どもの話題をしたりするのも慎むようにしてください。

「頑張って」「元気を出して」「泣かないで」など、安易な励ましの言葉を遺族にかけるのはNG。

大切な人を失った悲しみから立ち直るのは、簡単なことではありません。頭で理解していてもできなかったり、時間がかかったりする遺族は少なくないでしょう。負担に感じたり、傷ついたりする遺族もいるため、避けた方が無難です。

通夜・葬儀には、たくさんの参列者が足を運びます。

長すぎる言葉は遺族の負担になりますし、他の参列者の迷惑になりかねません。

式の準備や進行で忙しいなか、参列者をむかえている遺族を思いやって、お悔やみの言葉は短く簡潔に伝えるようにしましょう。

斎場・葬儀社探しは「さが葬」

※出典:https://www.e-sogi.com/guide/18104/